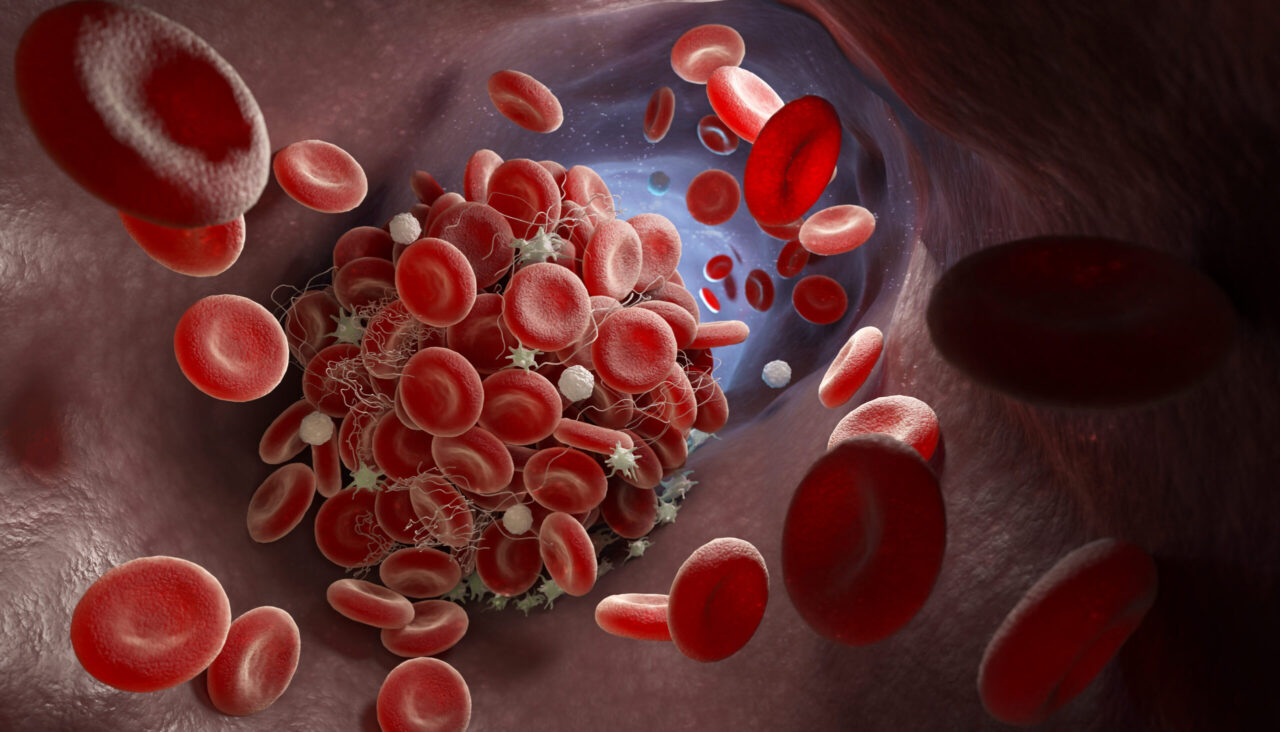

Se soffri di pressione alta, è importante sapere come abbassarla per prevenire le complicanze per la salute. La pressione alta è spesso chiamata il “killer silenzioso” poiché non sempre si avvertono i sintomi, ma può aumentare il rischio di ictus, malattie cardiache e renali. Tuttavia, ci sono molte cose che puoi fare per abbassare la pressione, dalla modifica della dieta all’aumento dell’attività fisica e alla riduzione dello stress. In questo articolo, esploreremo alcune strategie efficaci per abbassare la pressione alta e vivere uno stile di vita più sano. Cos’è l’ipertensione? Quali sono i valori normali? Pressione alta: Come abbassarla con la dieta Il ruolo del Sodio Differenza sodio / sale Valori di riferimento per il sodio Il ruolo del Potassio Consigli per la cottura degli alimenti Alimenti da evitare Pressione alta e Omega-3 Alcol e pressione alta Pressione alta: Come abbassarla con la dieta DASH Attività fisica e pressione alta Pressione alta e come abbassarla: Conclusioni Cos’è l’ipertensione? L’ipertensione, comunemente nota come pressione alta, è una condizione in cui la pressione del sangue sulle pareti delle arterie è costantemente elevata. La pressione sanguigna è misurata attraverso due numeri: la pressione sistolica e la pressione diastolica. La pressione sistolica rappresenta la forza esercitata dal sangue sulle arterie durante le contrazioni del cuore, mentre la pressione diastolica indica la pressione quando il cuore si rilassa tra le contrazioni. L’ipertensione si verifica quando la pressione arteriosa raggiunge valori superiori a 140/90 mmHg. L’ipertensione è spesso considerata “il killer silenzioso“, poiché non presenta sintomi evidenti nella maggior parte dei casi. Tuttavia, nel corso del tempo, può danneggiare i vasi sanguigni, il cuore e altri organi vitali, aumentando il rischio di malattie cardiache, ictus e altre complicanze mediche. Il controllo della pressione sanguigna attraverso una dieta equilibrata, l’attività fisica regolare e altre misure di stile di vita salutari è essenziale per prevenire e gestire l’ipertensione, mantenendo così una buona salute cardiovascolare. Quali sono i valori normali? STADIO VALORI PRESSIONE Pressione ottimale <120/80 mmHg Pressione accettabile <130/85 mmHg PRE-Ipertensione 130-139/85-89 mmHg Ipertensione STADIO 1 140-159/90-99 mmHg Ipertensione STADIO 2 160-179/100-109 mmHg Ipertensione STADIO 3 >180/110 mmHg Pressione alta: Come abbassarla con la dieta Se soffri di pressione alta e desideri scoprire come abbassarla, questo è il paragrafo fondamentale che devi seguire. L’ipertensione, è una condizione comune che può aumentare il rischio di malattie cardiache e ictus. Fortunatamente, attraverso scelte alimentari consapevoli, è possibile ottenere un notevole impatto sul controllo della pressione arteriosa. La dieta gioca un ruolo fondamentale nel fornire al corpo i nutrienti necessari per mantenere un equilibrio sano e ridurre la pressione sanguigna. Ridurre l’assunzione di sodio, aumentare l’apporto di potassio, calcio e magnesio, e seguire una dieta ricca di frutta, verdura e alimenti integrali sono solo alcune delle strategie che possono essere adottate per contrastare l’ipertensione. In questo articolo, esploreremo in dettaglio come la dieta può aiutare a ridurre la pressione alta, offrendo consigli pratici su come incorporare abitudini alimentari salutari nella tua routine quotidiana. Scopriremo come combinare una varietà di alimenti nutrienti per promuovere una pressione sanguigna ottimale e migliorare la tua salute cardiovascolare nel complesso. Il ruolo del Sodio Il sodio svolge un ruolo cruciale nella regolazione dei livelli di pressione sanguigna. Quando consumiamo un’elevata quantità di sodio attraverso la dieta, la concentrazione di sodio nel sangue aumenta. Di conseguenza, l’acqua si sposta dai tessuti circostanti verso il sangue per bilanciare la concentrazione di sodio. Questa ritenzione di acqua nel sangue aumenta il volume sanguigno e, di conseguenza, la pressione sanguigna sulle pareti delle arterie. Numerosi studi scientifici hanno evidenziato il legame tra l’assunzione eccessiva di sodio e l’ipertensione. La maggioranza della comunità scientifica concorda sul fatto che una restrizione dell’assunzione di sodio a circa 2 grammi al giorno porti a una significativa riduzione della pressione arteriosa in individui affetti da ipertensione. Per ridurre l’assunzione di sodio nella dieta, è necessario prestare attenzione agli alimenti che comunemente contengono elevate quantità di sodio: Alimenti salati: come patatine, snack salati, cracker salati, olive. Affettati e insaccati: prosciutto, bresaola, mortadella, salame ecc. Alimenti in scatola: come zuppe in scatola, sottaceti, tonno in scatola e cibi in scatola pronti. Formaggi: alcuni tipi di formaggi, come il cheddar, il pecorino, il feta e il parmigiano, possono contenere quantità significative di sodio. Pane e prodotti da forno: molte varietà di pane, panini, biscotti e torte possono contenere sodio aggiunto. Cibi precotti e congelati: come pasti pronti surgelati, pizza surgelata, involtini primavera e patatine surgelate. Salse e condimenti: come salsa di soia, ketchup, maionese, ecc. Alimenti in salamoia: come cetriolini, crauti, capperi e olive sott’olio. Alimenti conservati: come carne in salamoia, pesce affumicato, sardine e altri alimenti conservati. Ricorda che l’elenco sopra menzionato è solo un esempio generale e non esaustivo. È sempre consigliabile leggere attentamente le etichette degli alimenti per conoscere il contenuto di sodio specifico e fare scelte alimentari consapevoli. Differenza sodio / sale Il sodio e il sale sono due concetti correlati, ma non sono sinonimi. Il sodio (Na) è un elemento chimico presente nella tavola periodica degli elementi. D’altra parte, il sale si riferisce comunemente al cloruro di sodio (NaCl), un composto chimico formato da sodio e cloro. Quindi, possiamo dire che il sodio è uno degli elementi costituenti del sale. Per trovare il sodio presente in un determinato alimento possiamo moltiplicare il valore del sale per 0.4.ESEMPIO: se un alimento contiene 2gr di sale in 100gr, per trovare il sodio dobbiamo fare: 2 x 0.4 = 0.8gPertanto l’alimento conterrà 0.8gr di sodio su 100gr di prodotto. Valori di riferimento per il sodio È consigliato limitare l’assunzione di sodio a meno di 2.300 mg al giorno, ma per le persone con ipertensione o altre condizioni mediche, una quantità ancora più bassa, come 1.500 mg al giorno, può essere raccomandata. È importante consultare un professionista della nutrizione per determinare l’apporto di sodio adeguato sulla base delle proprie esigenze individuali e condizioni di salute. Il ruolo del potassio Il potassio è un minerale essenziale che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione della pressione sanguigna. A